中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>

中國非公立醫療機構協會聯合畢馬威發布康復醫療報告,力促行業開啟新征程

在新冠肺炎疫情這一重大突發公共衛生事件背景下,公共衛生話題成為關注焦點。5月22日,政府工作報告中指出要加強公共衛生體系建設,改革疾病預防控制體制,增加防疫救治醫療設施,大幅提升防控能力,堅決防止疫情反彈,堅決守護人民健康。提高基本醫療服務水平,對受疫情影響的醫療機構給予扶持,促進中醫藥振興發展。

改善完善疫情監控和應急反應機制、加強鄉鎮衛生院建設發展、推進分級診療制度以及降低醫藥采購價格均是保障人民生命安全和身體健康的迫切需要。畢馬威長期關注醫療行業發展,康復醫療作為分級診療中不可或缺的內容,是建設健康中國的重要內容和有力保障。為提高公眾康復意識,促進康復行業穩定發展,中國非公立醫療機構協會與畢馬威聯合發布《康復醫療趨勢引領新藍海》報告,詳細解讀康復醫療的發展現狀及未來發展趨勢。

中國非公立醫療機構協會于2014年8月在北京成立,是經國務院、國家衛生健康委批準成立的、全國唯一從事社會辦醫的國家行業協會,獨立社團法人。作為全國唯一從事社會辦醫行業服務和管理的國家一級行業協會,中國非公立醫療機構協會堅持以匯聚社會力量,鑄就健康中國為發展愿景,持續關注中國醫療行業的發展。

此次與畢馬威聯合發布《康復醫療 趨勢引領新藍海》報告,雙方希望能在社會辦康復專科醫療機構的改革、發展與建設的過程中起到積極作用,為不斷提高康復醫療服務質量,助力康復醫療事業發展貢獻力量。

中國康復醫學發展始于二十世紀八十年代,改革開放40年來,社會對康復醫學重視程度不斷提高,中國康復醫療服務能力不斷加強。公立綜合醫院已逐步建立起完備的康復醫學體系,民營專科醫院也逐漸形成了規模化、體系化的發展態勢。近年來多部門陸續頒布相關政策,鼓勵各方興辦康復醫療機構,保障民眾康復需求得到滿足,支持康復事業快速發展。

中國康復醫療服務機構目前存在規模小、床位少、人才配置低、資源分散以及服務內容少等問題,潛在的康復需求并未能得到有效滿足。隨著老齡化和慢性病人群的增加,中國康復醫療服務面臨嚴峻挑戰,但也蘊含巨大的發展潛力。

根據《中國衛生健康統計年鑒》及畢馬威分析顯示,中國人均康復醫療花費遠低于美國,人均康復床位數量較低。中國的康復醫療支出與發達國家對比存在巨大差距,康復醫療市場供需存在缺口,康復市場發展存在巨大增長潛力。康復醫療行業迎來重要的發展機遇,中國康復醫療將有望更快進入千億規模市場。

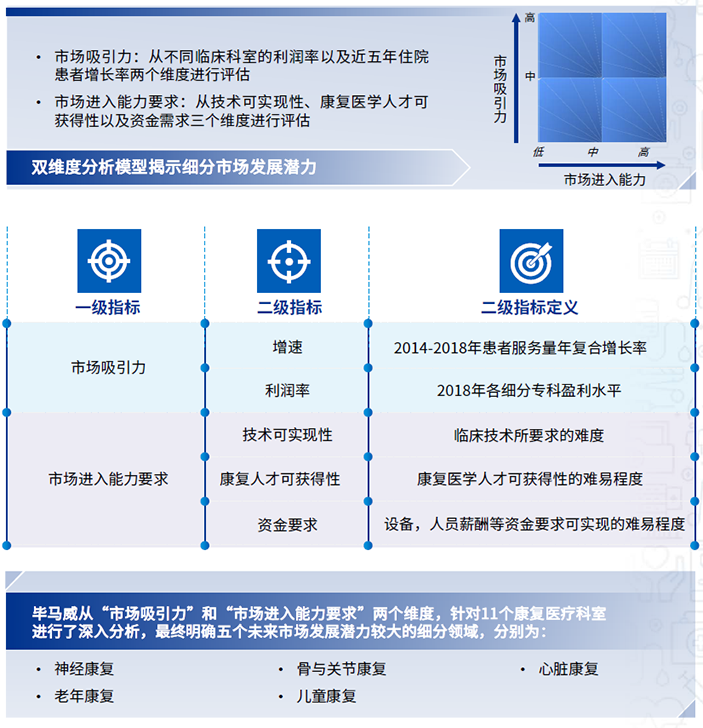

如果說,臨床醫學以讓患者生存為主要目的,那么康復醫學則是以生活為目的,讓患者更好地回歸社會。畢馬威從“市場吸引力”和“市場進入能力要求”兩個維度,針對11個康復醫療細分專科進行深入分析,最終明確5個未來市場發展潛力較大的細分領域,分別為:神經康復、骨與關節康復、心臟康復、老年康復和兒童康復。本報告針對每個細分領域,詳細分析了市場發展狀況和前景,未來發展可能遇到的問題和應對策略建議。

康復醫療是一項重要的民生工程。康復醫療服務發展潛力巨大,社會各方積極布局。然而,面對新的領域,新的進入者在市場進入策略、重點專科篩選、服務模式以及患者人群定位上面臨復雜的選擇,策略選擇和精準定位成為角逐康復醫療服務市場的關鍵制勝因素。

目前康復醫療服務發展仍面臨一些困難,包括患者對于康復醫療的認識存在誤區、醫療從業人員對康復重要性的認知不足、三級康復診療體系缺乏有效的紐帶鏈接、醫保覆蓋范圍尚有待擴展、康復醫學人才供給不足等。

患者對康復醫學的認知直接影響康復效果。做好臨床階段的患者教育工作,幫助患者把握最佳康復時機,將大大減少功能障礙和殘疾發生率,提高患者自理能力和生活質量。康復治療師是康復治療計劃和訓練措施的直接操作者,是康復專業人員的重要組成部分。康復治療師的培養,是康復醫學發展的關鍵驅動因素。除加大辦學力度,加快康復專業人才的培養外,醫療機構還可以考慮適當提高康復治療從業人員待遇,最大限度地激勵和留住人才,保證康復醫療人才隊伍的穩定。

隨著人民生活水平提高,患者群體將對康復醫療服務提出更高的要求,信息技術與康復醫學的結合也愈加緊密,而臨床醫學的發展也將促進康復診療水平的提高。針對中國目前康復醫療行業發展現狀,結合未來需求與供給預測,畢馬威認為中國康復醫療將迎來五大發展趨勢,即社區康復亟需發展、遠程康復大勢所趨、高端康復大有可為、智能康復彰顯優勢、臨床醫學帶動康復發展。

患者對康復醫學的認知直接影響康復效果。做好臨床階段的患者教育工作,幫助患者把握最佳康復時機,將大大減少功能障礙和殘疾發生率,提高患者自理能力和生活質量。康復治療師是康復治療計劃和訓練措施的直接操作者,是康復專業人員的重要組成部分。康復治療師的培養,是康復醫學發展的關鍵驅動因素。除加大辦學力度,加快康復專業人才的培養外,醫療機構還可以考慮適當提高康復治療從業人員待遇,最大限度地激勵和留住人才,保證康復醫療人才隊伍的穩定。